2015年04月28日(火) 鳴虫山

天候:快晴、気温:25度

この時期、ヤシオツツジを見るには丸山か鳴虫山のどちらかになるわけだが鳴虫山は23日にWさんと歩いてアカヤシオが満開であることを確認済みだ。

この時期、ヤシオツツジを見るには丸山か鳴虫山のどちらかになるわけだが鳴虫山は23日にWさんと歩いてアカヤシオが満開であることを確認済みだ。

が、なにしろコースが厳しい。一般ルートよりも距離が短い分、バリエーションルートの傾斜はきつく30度もあるから登山の域を超えている。

そこで鳴虫山よりも傾斜が緩い丸山はどうかと思って下見に訪れたのが26日だった。まだ雪が残る丸山は期待が外れアカヤシオはまだ堅い蕾で10日ほど早いことがわかった。そのような下調べもせずにお客さんを連れて行ったらお客さんの期待を裏切る結果になってしまう。

丸山がダメだとなれば鳴虫山しかないがヤシオツツジは急峻な斜面に育つ性質を持つので、間近に見ようとすればあの急傾斜を登るしかない。

今日のお客さんのTさん、Sさんはスノーシューではなんども同行し、脚力はわかっているつもりだが鳴虫山の傾斜はスノーシューのフィールドとは様子が違って厳しく、苦戦を強いてしまいそうだ。

まぁでも大切な常連さんなので時間無制限、花を探しながら眺めながら、時速1キロのペースで登れば大丈夫だろう、そう勝手に決め込んでこれまで健脚のお客さんとしか行ったことがない、鳴虫山バリエーションルートに挑むことにした。

もうひとり、Tさんの仕事仲間のYさんは2月にスノーシューツアーに参加したばかりだが、脚力抜群であることを把握済みだ。まったく問題ない。

正直に言ってしまうと管理人はヤシオツツジ盛りの鳴虫山にはこれまで行ったことがない。行くのはいつも盛りを過ぎたGW明けだ。理由は混雑を避けるためだ。

昨年、鳴虫山が修験道として使われていたことを知ってから興味を持ち、頻繁に歩くようになった。修験道は地図に描かれていないから厳しい。だから一般向けルートにはなり得ない上に、ヤシオツツジがじつに多いのだ。これなら盛りのヤシオツツジを観るにも混雑は避けられる、という確信を持った次第だ。

Tさん、Sさん、Yさんには少し厳しい思いをさせてしまうけれど公園のお花見とは違う、自然のフィールドで花をたっぷり楽しんでいただきたい。

標高760メートルにあるこのルートでもっとも展望のいいところ。

標高760メートルにあるこのルートでもっとも展望のいいところ。

遮るものがなく日光連山が一望できる。

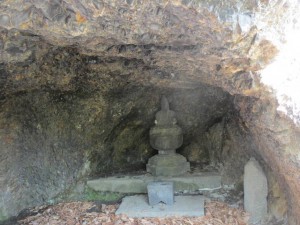

大きな岩をくりぬいたと見られる洞窟があり、中に小さな観音像が鎮座している。

大きな岩をくりぬいたと見られる洞窟があり、中に小さな観音像が鎮座している。

この辺りはアカヤシオはすでに終わっていて、いまはトウゴクミツバツツジが見ごろを迎えている。

この辺りはアカヤシオはすでに終わっていて、いまはトウゴクミツバツツジが見ごろを迎えている。

おぉ、シロヤシオが開いてるぞ。ちょうどいい日に来た。これもお客さんの選択眼というものだろうか。

おぉ、シロヤシオが開いてるぞ。ちょうどいい日に来た。これもお客さんの選択眼というものだろうか。

これにアカヤシオが加われば言うことなしだが、同じ標高だとアカヤシオが咲き終わってからシロヤシオという順なので、2つ同時に見ることはできない。

いま、鳴虫山に咲いているすべての花を観るにはこんな細い道を歩いたり、、、

いま、鳴虫山に咲いているすべての花を観るにはこんな細い道を歩いたり、、、

バリエーションルートでもっとも傾斜の厳しいところ。写真だと高度感が表現できないが、傾斜は30度もあり登っている人でなければ厳しさはわからない。

バリエーションルートでもっとも傾斜の厳しいところ。写真だと高度感が表現できないが、傾斜は30度もあり登っている人でなければ厳しさはわからない。

マイヅルソウ。

マイヅルソウ。

23日も同じ状態だったので開花は5月になってからかな?

標高1030メートル付近。

標高1030メートル付近。

まだ見ごろのアカヤシオと出会えた。

アカヤシオは山頂に近づくにつれて数が多くなりなおかつ、見頃感が増す。

アカヤシオは山頂に近づくにつれて数が多くなりなおかつ、見頃感が増す。

斜面にはカタクリもたくさん咲いている。

ヤシオツツジを観賞しながら疲れないようにゆっくり歩き、3時間10分かけて山頂に着いた。

ヤシオツツジを観賞しながら疲れないようにゆっくり歩き、3時間10分かけて山頂に着いた。

花がない時期だとここまで2時間もかからないから、今日は特別だ。登山というよりピクニックかな(^^)

今日のお客さんは古い常連のTさん(左)と同僚のYさん(中)、Tさんのママ友のSさん(右)。

快晴無風、気温は25度を超えている。

快晴無風、気温は25度を超えている。

が、湿気がないためかうっすらと汗をかく程度で、とても快適であった。

さあ、ここで昼飯としましょう。

ここまで来るのに全員、管理人が所有するチェーンスパイクを装着した。

ここまで来るのに全員、管理人が所有するチェーンスパイクを装着した。

管理人が装着しているのはモンベル製だがお客さんに貸したのはメーカー不明、中国製だ。モンベル製の1/4以下の価格だったのでダメ元で買ってみたが、登攀能力はあまり変わらなかった。

心配は耐久性だ。ちなみにCE(基準適合)マークは付いてない。

下山も同じように傾斜が厳しいバリエーションルートを使う。ここ合峰から入る。

下山も同じように傾斜が厳しいバリエーションルートを使う。ここ合峰から入る。

これは斜面を登っているのではなく、下っているところ。

これは斜面を登っているのではなく、下っているところ。

恐怖心を和らげるのと安全を確保するには後ろ向きで下るのもいい。

咲いたばかりとみえるトウゴクミツバツツジ。色が濃く見応えがある。

トウゴクミツバツツジの葉が3枚なのにたいし、シロヤシオは5枚の葉を持つことからゴヨウツツジ(五葉躑躅)とも呼ばれる。

トウゴクミツバツツジの葉が3枚なのにたいし、シロヤシオは5枚の葉を持つことからゴヨウツツジ(五葉躑躅)とも呼ばれる。

Tさん曰く、下りでもっとも怖かったという幅1メートルくらいのやせ尾根。木の根が露出しているため歩きづらいのと両側は深い谷になっている。

Tさん曰く、下りでもっとも怖かったという幅1メートルくらいのやせ尾根。木の根が露出しているため歩きづらいのと両側は深い谷になっている。

怖い気持ちはよくわかります。

恐怖と闘ったあとのご褒美はこの景色だ。

恐怖と闘ったあとのご褒美はこの景色だ。

始まったばかりの新緑とトウゴクミツバツツジの色合いがなんとも素晴らしい。

最後の目的地、愛宕の狛犬に向かう道は深いヒノキ林。陽も差さないほどのうっそうとした林内にも小さな植物をたくさん見ることができる。

最後の目的地、愛宕の狛犬に向かう道は深いヒノキ林。陽も差さないほどのうっそうとした林内にも小さな植物をたくさん見ることができる。

これはヒトリシズカ。

仲間に花序が2つのフタリシズカというのもあるが花はまったく違う。ちなみに花序が3つのもあるがサンニンシズカとはいわない。

エイザンスミレだ。奥日光でも珍しい花とされているだけに、こんなところで見られるとは思ってもいなかった。

エイザンスミレだ。奥日光でも珍しい花とされているだけに、こんなところで見られるとは思ってもいなかった。

エイザンという名は比叡山が由来らしい。