2024年5月30日(木) 晴れ

山行すれどブログが書けない。

直近のブログが3月31日だし、このブログも山行日は5月30日だ。

それを6月も下旬になった今になって書いている。

この間、ガイドツアーを5回とソロ山行をおこなっている。

ガイドツアーにしてもソロ山行にしても、できるだけブログにして管理人の足跡を残すようにしているが、それが最近は疎かになってしまっている。

心配してくれている読者もいるので理由を書いておく。

管理人、元日に発生した能登半島地震に心を痛め、4月から現地へ赴いて復旧のためのボランティアに努めていて、今月(6月)で3回目となる。

4月に3日間、5月も3日間そして今月は7日間、現地に滞在し、半倒壊した家屋から使えなくなった家財の搬出や津波に遭った家屋から床下の汚泥を取り除くといった作業をおこなっている。

復旧にはこの先、数年はかかりそうだが継続して通うつもりだ。

管理人が住む日光から能登半島へは一般道を利用しても高速を利用しても、移動に2日かかるので、不在期間は現地の滞在日数プラス4日となる。

今月は11日も不在となった。

未着手のブログだけでなく、山へ行く時間さえ捻出できないが、現地のことを思うと今はそんなことを気にする状況ではなく、微々たる力しか出すことはできないが復旧に力を注ごうと思っている。

かつて見た(直近では昨年10月)能登半島の美しい海と里山の風景がわずか数十秒で一変してしまい、もう二度と同じ風景を見ることは叶わない。地震から半年近くになるのに、今もなお避難所や仮設住宅での暮らしを余儀なくされている人々が、一日も早く元の地に戻って安穏に暮らせることを祈るばかりだ。

余談になるが書いておく。

能登半島に入り震源地となった珠洲市へ向かって北上するにつれて道路の損壊と家屋の倒壊が目立ってくる。

それは元日のテレビニュースで見た光景そのままである。

ボランティア(管理人の場合)は先に書いたように、解体を余儀なくされた家屋から、使えなくなった家財他を前もって搬出、処分場に運ぶのが主な活動となる。

家屋の解体が決まっているのになぜ不要になったそれらを処分場に捨てにいくのかが当初、疑問だったので、ベテランと思しきボランティアに聞いたところ、家屋の解体はリサイクル法に則っておこなわなければならないとの答だった。

つまり、大型重機によって一気に解体してしまう昔のやり方ではなく、現在は再資源として利用できるものは解体前に搬出し、人力ではもうこれ以上無理、といったレベルになって初めて重機による解体が可能になるそうだ。

それは解体業者の仕事では、という疑問が頭に浮かぶが、能登半島にどれほど存在するかわからない解体業者そして重機の順番が廻ってくるのは数年先になるのは自明なだけに、解体し建て直すリードタイムを短縮するためにもボランティアの力は不可欠となる。

ちなみに、港や空き地を利用した処分場は家財や家電、廃木材、ガラス、陶器、金属、寝具などに分けられており、搬出した破棄物は種類別にボランティアが分別し、処分している。

さて本題。

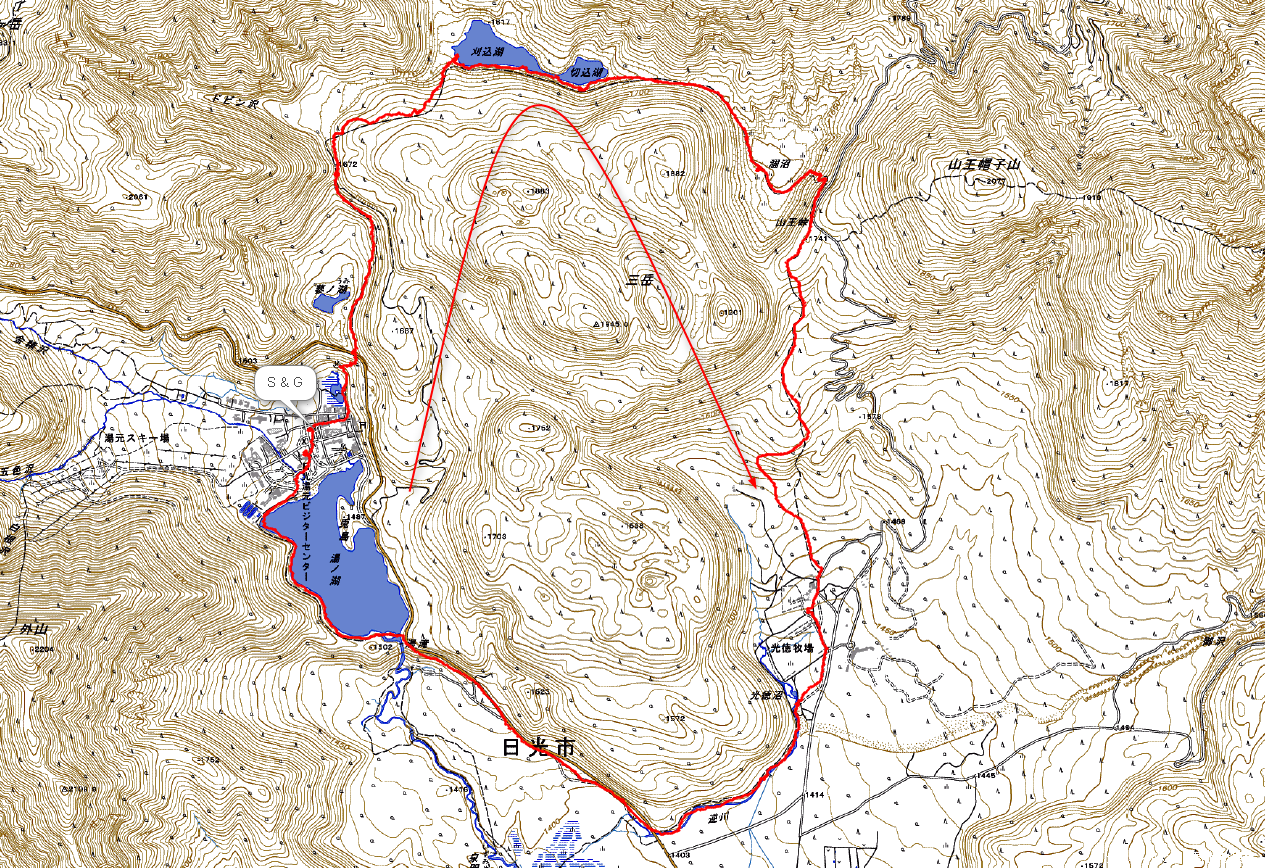

5月のボランティア活動(5/14~5/20)の後、大地の上を歩く感触を取り戻したくて湯元温泉から光徳温泉そして、湯元へ戻る周回コースのトレッキングをおこなった。

ここ数年、管理人の誕生月の後、女峰山を登るようにしているのでそのためのスタミナ作りが目的である。

女峰山の累積標高にはとうてい及ばないとはいえ、そこそこ楽しめて、それなりの距離を歩くことができて、目的とするスタミナ作りにもってこいなのである。

周回コースを歩く場合、起点は湯元温泉か光徳温泉のどちらかになる。

どちらも大きな駐車場がありまた、起点と終点を結ぶ路線バスが走っていて車の回収に都合がいい。

だからその日の気分や体調、好みで起点を決められるのがいいところだ。

管理人はもっぱら湯元温泉を起点にしている。

というより管理人、実を言うとこのコースを数多く歩いているにもかかわらず光徳温泉から歩いたことがないのである。

理由は楽しみを先に味わうか後から味わうかという、好みの問題になろうかと思う。

目の前にある豪華な料理のうち、さあどれから手をつけたらいいのか迷った経験はだれにでもあるだろう。

そのとき、刺身の舟盛りから手をつけるかそれとも、舟盛りを囲んだ小鉢から手をつけるかが好みの問題といえる。

管理人なら絶対、舟盛りが先だ!!

なぜかというと、他の人に先に食べられていざ食べようとしたときには刺身のつましか残っていなかったということのないようにだ。

なんとも浅ましい、貧乏人根性丸出しの管理人の食事風景だが、まっとにかく美味しいものは先に食べておこうという経験則がこのコースに当てはまるのである。

ではこのコースの場合、なにが美味しいかといえば、タイトルに挙げた刈込湖である。

深い樹林帯から抜け出て視界が広がると、そこには静かに佇む大きな湖が広がっている。

今の時期、深緑の刈込湖そして、刈込湖と水路で結ばれている切込湖は実に美しい。

水のある風景を見るのが管理人は好きである。

湖を始め、滝や沢、川が管理人が住む日光にはたくさんある。

能登半島の景色は大きく変わってしまったが、これらはいつまでも変わらず、残って欲しいと願っている。

湯元温泉の源泉。

湯元温泉の源泉。

旅館やホテルへの供給口となっている。

ここから歩き始めれば刈込湖往復は半日で可能。

源泉から先、一旦金精道路へ上がるが、それまでが荒れた階段の急登。

源泉から先、一旦金精道路へ上がるが、それまでが荒れた階段の急登。

わずか10分だがここで心拍数を上げすぎると後が続かないのでゆっくりと登っていく。

源泉と刈込湖との中間地点、小峠。

源泉と刈込湖との中間地点、小峠。

ここからほぼ平坦な道に変わる。

平坦路が終わると木製の階段が待ち構えている。

平坦路が終わると木製の階段が待ち構えている。

緩やかな階段もあれば急なのもあるが、老朽化して危険な階段はなく、安全に歩ける。

階段の数は12基、刈込湖まで100メートルほど下っていく。

最後の階段に差しかかるとコメツガのすき間から、深緑の刈込湖が垣間見えるようになる。

最後の階段に差しかかるとコメツガのすき間から、深緑の刈込湖が垣間見えるようになる。

ここまでずっと変化のない樹林の間を黙々と歩いて来たのでここで一気に開放感が味わえる。

う~ん、いいですなぁ、この開放的な景色。

う~ん、いいですなぁ、この開放的な景色。

眺めのない樹林帯から展望が一気に開くのがいい。

他にハイカーがいないのもいい。

これは刈込湖の隣の切込湖。

これは刈込湖の隣の切込湖。

刈込湖とは水路でつながっているので水量が多いときは水面が同じ高さになる。

今日は水路に水がなかったので水面は違っているはず。

涸沼でランチタイムとし、このコース唯一の難所と言える山王峠への急登が始まる。

涸沼でランチタイムとし、このコース唯一の難所と言える山王峠への急登が始まる。

とは言っても標高差100メートルなので、もうダメ、と泣きが入る頃には山王峠に達してしまう。

光徳温泉と川俣を結ぶ山王道路の「山王峠」付近。

光徳温泉と川俣を結ぶ山王道路の「山王峠」付近。

登山道の山王峠はもう少し先。

登山道の山王峠を通過。

登山道の山王峠を通過。

ここから光徳温泉まで距離約2キロのウンザリするほど長い下りが続く。

光徳温泉の一角に広いとは言えないが牧場がある。

光徳温泉の一角に広いとは言えないが牧場がある。

朽ちた木柵のつけ替え工事が行われていた。

ズミ満開の光徳沼。

ズミ満開の光徳沼。

昔はその名前の通り「沼」の様相を見せていたが土砂の堆積で沼ではなく、水路と化してしまった。

昔はその名前の通り「沼」の様相を見せていたが土砂の堆積で沼ではなく、水路と化してしまった。

おやっ、これはツクバキンモンソウでは?

おやっ、これはツクバキンモンソウでは?

管理人、奥日光を広範囲に歩いているつもりだが、ツクバキンモンソウと出合うのは初めてだと思う。

静かな林間の道もここまで。

静かな林間の道もここまで。

この先で国道と交わると10分ほどで湯ノ湖に着く。

静かな湯ノ湖。

静かな湯ノ湖。

釣り人の姿はない。

この日、上皇夫妻が私的に奥日光を訪れるとあって、釣り人が駐車場として利用する路肩は閉鎖され、ご当地ナンバーの車を運転する管理人も停止を命じられ、行き先と目的を聞かれるなど、いろは坂から先は厳重な警備が敷かれていた。

釣り人の姿を見かけない理由がわかる。

アズマシャクナゲ

アズマシャクナゲ

今年は見ることなく時が過ぎたが、咲き具合はどうだったのだろうか?

なんとか湯元から湯元まで歩き通すことができた。

なんとか湯元から湯元まで歩き通すことができた。

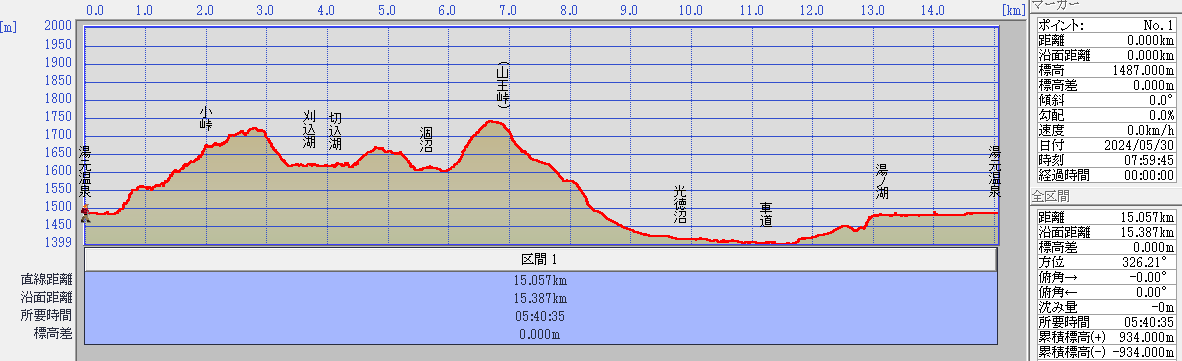

フィールドを歩くのは5月10日(横根高原)以来だが、15キロをトラブルなく歩くことができ、やや自信を取り戻すことができた。

歩行距離はちょうど15キロ。

下山口の光徳温泉から路線バスで湯元に戻ることも考えたが、雨の心配はないし、光徳と湯元間に咲く花も観察しておきたかったので全行程を歩くことにした。

高低グラフでわかるように、このコース(湯元→光徳→湯元)はアップダウンはあるもののそれほど厳しいものではなく、累積標高にいたっては1000メートルに満たない。

滑落するような危険な箇所もなく、万人向けのお手軽なコースといえる。

管理人にとっては鈍った脚力の回復にちょうどいい。

冒頭に書いたが管理人は湯元温泉から歩き始めて光徳温泉に下山する右回りコースしか歩いたことがない。

実は光徳温泉から歩き始める場合、山王峠まで、展望のない樹林帯の中を、350メートルの標高差をただひたすら登り続けるという苦行を強いられる。

刈込湖までの距離も長いし、刈込湖から先は12基の階段を登らなければ小峠に行けない。

それが理由で左回りを避けているのである。

でもまあ、それは人それぞれ好みというのがあるわけで、管理人のように美味しい刺身を先に食べたいのであれば右回り、美味しい刺身は最後にしたいというのであれば左回りという歩き方ができるのがこのコースの良さと言える。