2020年8月3日(月) 曇り

管理人が会津駒ヶ岳に初めて登ったのは2016年10月12日だった。

その前の月、管理人がまだ登ったことのない日光の山はないかと地図を些細に眺めていると栃木県でもっとも北に位置する2千メートル峰として、「帝釈山」というのが見つかった。

そこは栃木県と福島県との県境の山であると同時に、日光市が檜枝岐村と接する山でもあった。

日光市は檜枝岐村とお隣同士なのだ、と新たな発見をしたようで得した気分になった。

檜枝岐村は子供がまだ幼かった頃、尾瀬沼を一周したときの起点とした場所である。とても親近感が持てるのだ。

我が日光市の2千メートル峰であれば是非とも登っておかなくてはならないだろう。

ただし、帝釈山の登山口である馬坂峠へのアクセスはとても悪く、日光からだと国道121号線と352号線をひた走って檜枝岐村(福島県)に入り、そこからさらに未舗装の林道を30分走らなくてはならないことを知った。

移動時間だけで往復7時間もかかるが初めての山に登ることで新しい発見もあるはず、と気持ちを奮い立たせて帝釈山へ向かったのが同年10月7日だった。

檜枝岐村に入るとそこで再び、発見があった。

民宿や小さな店舗が並ぶ道沿いに、会津駒ヶ岳の登山口に導く大きな柱を目にしたのだ。

ほう、帝釈山の登山口よりもずっと手前に別の山の登山口があるぞ、会津駒ヶ岳とはいい響きの名前だ。帰宅したら調べてみよう。

いや、じつは会津駒ヶ岳という山はそれまでまったく知らなかったのだ。日本百名山であることすら知らなかった。

それがここへ来て初めて、管理人の興味の対象として急浮上してきたわけだが、それは山頂に湿原があり、湿原は隣の山まで続くほど広大であるらしいことが理由だ。

植物の種類が多いらしいことも魅力だ。

日光市に接するほどの場所にそんな魅力的な山があるのなら、ブログの話題に一度は登っておくべきだろう。

そんな動機が会津駒ヶ岳初登に結びついたわけだが、しかしそれは管理人をして会津駒ヶ岳に傾倒する端緒にすぎなかった。

今回で11登目になったのだから。

話は変わるが、新型コロナに感染するのも予防するのも自己責任という風潮が強まりつつあるこの国の雰囲気の中、国が無策であれば感染はさらに拡大するであろうことは前々から識者に指摘されてきた。

檜枝岐村は面積の98パーセントを林野が占め、人口は福島県の市町村でもっとも少なく600人に満たない(Wikipedia)。

大きな産業はなく観光で成り立っているだけに、コロナ禍における村民感情は複雑であろうことは容易に想像できる。

村外から持ち込まれる新型コロナは、村民にとって大きな脅威であろう。

だからこそ、登山者は万全の体調で臨まなくてはならない。

事故や遭難はあってはならない。そんな心構えで入山したのはもちろんである。

この日、管理人が村民と接したのはバスに乗車したときと下山後に入った村営温泉のスタッフだけだった(入浴客はみな村外者)。

いつもなら村のJAや酒屋さんで買い物をしたり給油したりするのだがそれは避けた。

山行中の挨拶は小声でおこなった。

例年と違って今年は梅雨の合間の晴れというのがなく、前回から7週空けての山行となり体力が心配ではあったが、事故だけは起こさないよう心がけて歩き始めた。

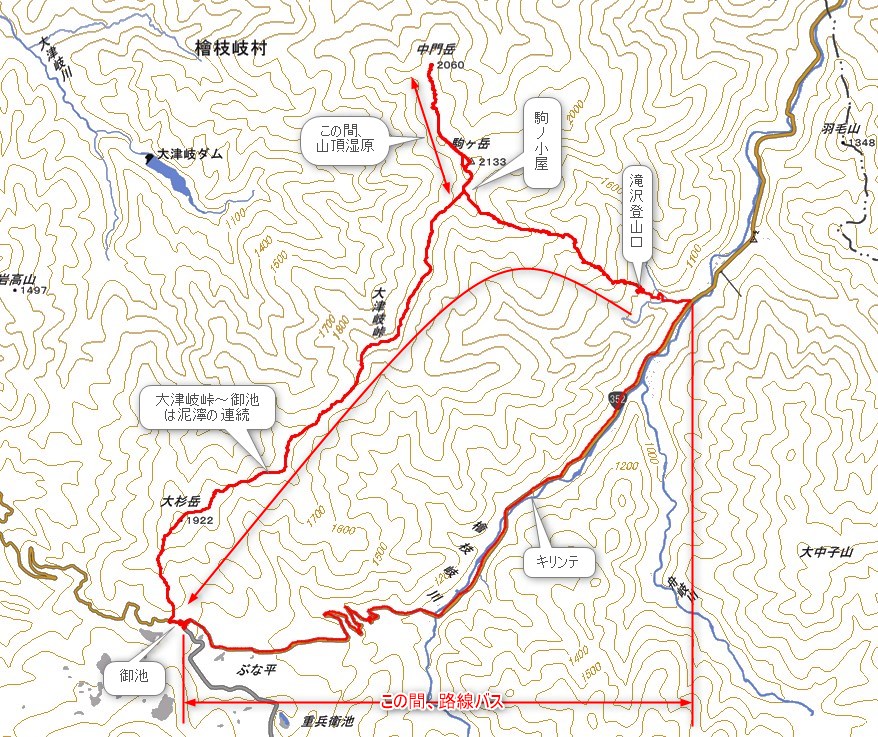

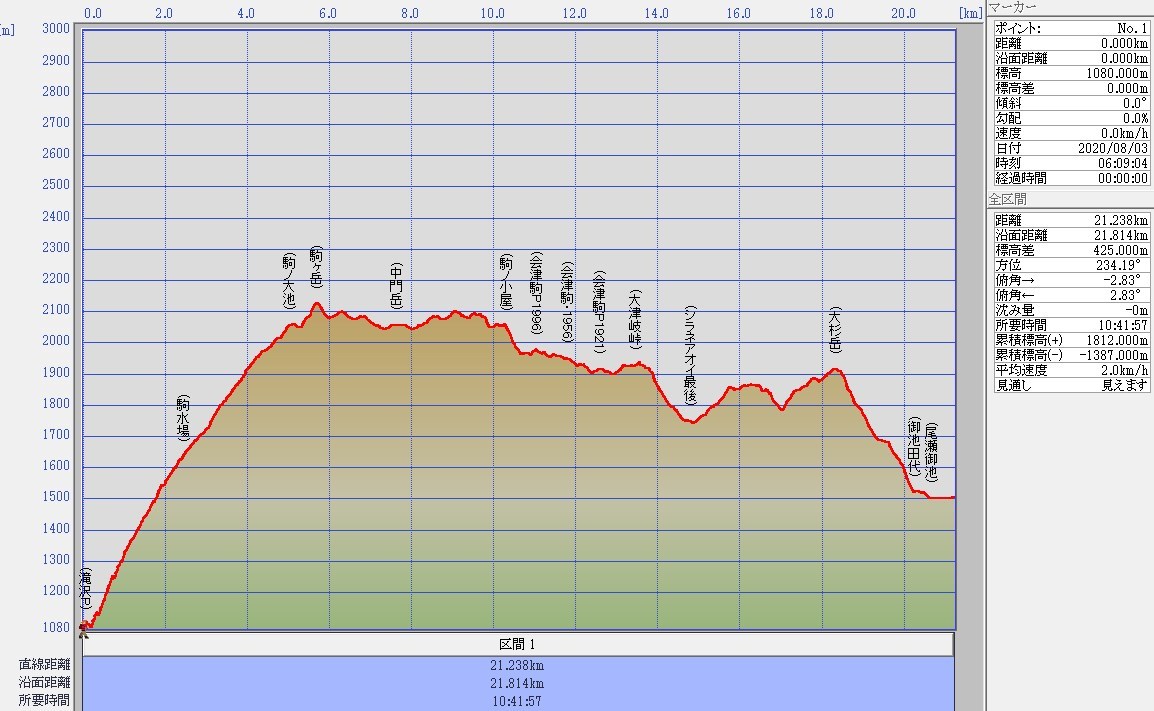

行程表

滝沢登山口(6:10)~駒ノ小屋(8:57/この手前で10分休憩)~会津駒ケ岳(9:22/9:30)~中門岳(10:10/10:30)~駒ノ小屋(11:28/11:50)~大津岐峠(13:08/13:30)~大杉岳(15:27)~御池(16:24/16:50)~路線バスで滝沢登山口下車し駐車地へ登り返す。

・歩行距離:21.8キロ(GPSログをカシミール3Dで処理した値)

・所要時間:10時間14分(写真撮影と休憩を含むがバス乗車と最後の上りは含まず)

・累積標高:1812メートル(アップダウンのうち、上昇分の累積)

※

ここ10数回の山行は歩行記録にGeographicaを使ったが今日は久しぶりにGARMINにした。理由は後ほど。

会津駒ヶ岳初登の記録

2016年10月12日→こちら(滝沢登山口から山頂ピストン)

帝釈山や田代山湿原の記録

2016年10月07日→こちら(檜枝岐の馬坂峠スタート)

2016年09月15日→こちら(日光市側の猿倉峠スタート)

登山口のすぐ手前まで車道が続いているのは車道歩きや林道歩きの嫌いな管理人にはとてもありがたい。

登山口のすぐ手前まで車道が続いているのは車道歩きや林道歩きの嫌いな管理人にはとてもありがたい。

会津駒ヶ岳は人気のある山なので登山者は多く、そのため駐車場は充実している。

万一、ここが満車になっていても麓に引き返せば村営の駐車場があるから困ることはない。難点といえばここまで30分かけて歩かなくてはならないことだ。

車を置いて5分歩いたところが登山口で、ここに登山届を入れるポストがある。

車を置いて5分歩いたところが登山口で、ここに登山届を入れるポストがある。

あらかじめ用意しておいた登山届を入れよう、、、と思ったそのとき、登山届や地図、コンパスなど小物を詰めたサコッシュがないことに気がついた。記録用のスマホまでない。

はて、車から離れるときに車内に忘れてきてしまったかな? いや、そうじゃない。

自宅を出発するさいに持ってきていないことに気づいたのはそのときだ。

ザックとサコッシュとを自宅の別の場所の置いたのがいけなかった。

持っていくべき荷物の点検は入念にしたつもりなのだがねぇ、それでも忘れてしまうのはやはりアレだなアレ、、、

なお、管理人の場合、登山届の一部は家人がわかる場所に置いて出かけるのが常である。

また、山行中は運転免許証と健康保険証を携行し身元がわかるようにしている。

会津駒ヶ岳の滝沢ルートは初っぱなから急登を強いられる。

会津駒ヶ岳の滝沢ルートは初っぱなから急登を強いられる。

梅雨は明けたものの湿度は高く、またたく間に汗が噴き出す。

このルートは駒ノ小屋の手前まで樹林帯が続くが時折、木々の切れ間から遠くの山を見通せる。

このルートは駒ノ小屋の手前まで樹林帯が続くが時折、木々の切れ間から遠くの山を見通せる。

しかし今日は燧ヶ岳が見えるわけでもなく、魅入ることもなく先へ進んでいく。

日光だとトネアザミということになるのだろうが、ここだとオニアザミだろうか。

日光だとトネアザミということになるのだろうが、ここだとオニアザミだろうか。

水場のある広場に着いた。

水場のある広場に着いた。

ここを左へ下りると岩を流れ落ちる美味い水が飲めるが出発から1時間10分ほどで着くため、ここまで空身で来てここで水を補給するというのもあまり効率は良くない。

おっ、ツルリンドウだ。

おっ、ツルリンドウだ。

絡みつく相手がいないとこのように地面に這ったまま花を咲かす。

そういえば古賀志山のツルリンドウはその後、どうしているだろうか?

帰宅したら探索に行かなくては。

う~ん、なんだったかなぁ?

う~ん、なんだったかなぁ?

前に別の山で黄色いのを見たことがあって名前が調べたのだがねぇ。

そうだ、その形からホウキタケと言ったかな?

展望がきくようになり進行右手に会津駒ヶ岳から大戸沢岳に向かう稜線の途中にあるピーク(2098m)が見える。

展望がきくようになり進行右手に会津駒ヶ岳から大戸沢岳に向かう稜線の途中にあるピーク(2098m)が見える。

チダケサシ

チダケサシ

花はやや赤みをおび、3回奇数羽状複葉という特徴を持つ。

シラネニンジン

シラネニンジン

ここまで来ると傾斜は緩くなり、この先で湿原に変わることを予感させる。

ここまで来ると傾斜は緩くなり、この先で湿原に変わることを予感させる。

湿原に達すると花は増える。

湿原に達すると花は増える。

池塘の脇に咲くイワイチョウは今が盛りを迎えていた。

ハルリンドウだと思うが、、、

ハルリンドウだと思うが、、、

駒ノ小屋がもっとも映えるのがこの辺り。

駒ノ小屋がもっとも映えるのがこの辺り。

2棟の建物は右が宿泊棟で左はチップ制のトイレ。

歩き始めて2時間40分で駒ノ小屋に到着。

歩き始めて2時間40分で駒ノ小屋に到着。

テーブルとベンチがあり、駒ノ大池越しに山頂を眺めながら休憩できる。

その駒ノ大池と会津駒ヶ岳。

その駒ノ大池と会津駒ヶ岳。

木道は一部を残して改修が進み中門岳まで続いている。

これから会津駒ヶ岳を経て中門岳まで行き、ここへ戻ってくる予定だ。

それからのことはまだ決めていない。

山頂への木道だがここは陽が差さないため常に濡れていて滑る。

山頂への木道だがここは陽が差さないため常に濡れていて滑る。

下りで使うのは避けた方が安全のためにはいい。

とうちょ~!

とうちょ~!

登山口から3時間10分。

ここに至るまで写真を180枚撮り、休憩は水場と湿原入口のテラスの2回だから計50分ほど立ち止まったことになる。実質2時間20分で着いたわけだから亀足の管理人のペースとしては上々だろう。

ところで、山頂を表すこの大きな柱は3メートルもある大きなものだが冬になると雪にすっぽり埋まってしまう。

登山ができるようになる5月に訪れてみると会津駒ヶ岳の雪の多さがわかる。→こちらとこちら

山頂から見える山並みが図解されているがこの時期は木々が生い茂ってここにあるすべてが見えるわけではない。

山頂から見える山並みが図解されているがこの時期は木々が生い茂ってここにあるすべてが見えるわけではない。

しかし、残雪期ともなると一変する。今年はコロナ禍で来る機会がなかったが、それは素晴らしい展望が目の前に広がる。

さあ、これから中門岳まで行くぞ!

山頂から下りる途中、ニッコウキスゲの一群があるが数は多くない。

山頂から下りる途中、ニッコウキスゲの一群があるが数は多くない。

ざっと見たところ20株ほど。

そういえば今年は管理人の地元、霧降高原のニッコウキスゲを見ていない。

そういえば今年は管理人の地元、霧降高原のニッコウキスゲを見ていない。

今年は梅雨の中休みというのがなかったし毎年、遠方から訪れる観光客が多く、コロナ禍の今年は特に行く気になれなかったのだ。

はるか先に薄紫の花の一群が見えた。

はるか先に薄紫の花の一群が見えた。

あれはきっとハクサンコザクラでしょう。

木道近くに咲くハクサンコザクラを、腰を下ろしさらに腕を伸ばしてデジカメにおさめた。

木道近くに咲くハクサンコザクラを、腰を下ろしさらに腕を伸ばしてデジカメにおさめた。

湿原と池塘はセットであるのがいい。

湿原と池塘はセットであるのがいい。

管理人が福島県の山に傾倒するようになったのは会津駒ヶ岳のこんな光景と出会ったからだ。

どこまで続くとも知れぬ稜線と湿原と池塘。

日光の山では得られない貴重な光景に足を止め、魅入ってしまった。

ところがそれは会津駒ヶ岳だけではない。

帝釈山にも台倉高山にも吾妻連峰にも磐梯山にも、山の中に湿原があった。

なんだかとても贅沢をしているように思えてしまった。

湿原植物の代表格、モウセンゴケ。

湿原植物の代表格、モウセンゴケ。

よく見ると花の蕾をつけていた。

池塘のうちでもっとも大きいのがこの中門池(ちゅうもんいけ)。

池塘のうちでもっとも大きいのがこの中門池(ちゅうもんいけ)。

実に美しい光景だが晴れていれば向こうに燧ヶ岳が見えるだけに今日の天気は残念。

中門池から5分も歩くと木道は終わり、そこが地図にある中門岳。

中門池から5分も歩くと木道は終わり、そこが地図にある中門岳。

木道は池塘群をぐるっと一廻りする。

穂状の白いのは終わりに近いワタスゲ。

中門池に戻った。

中門池に戻った。

晴れていればここからの燧ヶ岳の眺めが素晴らしいのだが、、、

むむっ、失敗だった。

むむっ、失敗だった。

似た花にリュウキンカやミヤマキンポウゲ、シナノキンバイ、ミヤマキンバイがあってこの画像では見分けがつかないことがわかった。

葉っぱの特徴をもっと把握すべきだった。

木道はここで会津駒ヶ岳山頂と駒ノ小屋へと分岐するので駒ノ小屋(右)へと向かう。

木道はここで会津駒ヶ岳山頂と駒ノ小屋へと分岐するので駒ノ小屋(右)へと向かう。

ベンチに腰をかけ山頂を眺めながら今日、3回目の昼食。

ベンチに腰をかけ山頂を眺めながら今日、3回目の昼食。

さて、これからどうしますかね?

元来た道を戻るのも良し、大津岐峠まで行ってそこでキリンテに下るか御池に下るか考えるのも良し、三択できる。

時間は十分あることだし、登山届(家に忘れてきてしまったが)に書いた通り、大津岐峠に向かってみよう。

ツツジ科のアカモノ。

ツツジ科のアカモノ。

花はよく見るツツジとまったく違うが葉っぱはツツジそのもの。

ツリガネニンジン

ツリガネニンジン

これに似た花にソバナとヒメシャジンがあってちょっと目には見分けがつかない。

そんな場合は花や葉の付き方、形を写真に撮っておき、帰宅して図鑑やネットの情報を頼りに調べることにしている。

ツリガネニンジンは1本の茎に階段状に、ひとつの段に複数の花をつけ、葉は輪生になっているのが特徴、ということが図鑑を調べながらわかった。

このルートは大津岐峠まで湿原が続いている。

このルートは大津岐峠まで湿原が続いている。

展望もいいので管理人の好みだが、今日は燧ヶ岳を望めないのが残念。

ホソバノキソチドリ

ホソバノキソチドリ

同じラン科でしかも同じ季節に、同じ湿原に咲くマイサギソウというのがあって見分けが難しい。

微妙な違いで見分けるわけだが、それは花のうしろにある長く延びた「距」という構成物の向きを観察することでわかる。

マイサギソウは距が真下に延びているがホソバノキソチドリは距が斜め後ろに向かって延びている、というのが見分ける際のポイントと図鑑の解説にある。

大津岐峠に到着。

大津岐峠に到着。

ここでキリンテに下るルートと御池に下るルートに分岐する。

距離は御池に下りる方が2キロ弱、長くなる。

キリンテへは2018年の6月に1時間50分で下っている。御池へは2017年7月に3時間50分かかって下っている。

2017年はまだ雪が残っていたので4時間近くかかったが、雪のないこの時期でも3時間半はかかるだろう。ここは考えどころだ。

問題はどちらも車を置いた場所まで路線バスで戻る必要があることだ。

多くの登山者がマイカーを利用して登る山だけにバスの本数は少ない。

確実性が求められるが記憶では沼山峠を17時に発車して会津田島に向かう最終バスがあると思った。

そのバスは17時半に御池に着くはずだから、ここから3時間半かけて御池に下りたとしても17時前に着き、最終のバスに間に合うはずだ。

よしっ、ここはひとつ距離の長い御池に下ってみよう。

腹を満たして御池に向かって歩き始めた。

クルマユリ

クルマユリ

この鮮やかな色は遠くに見えてもそれがクルマユリ(あるいはコオニユリ)であることがわかる。

3年前の記憶は曖昧だがあらためて、このルートは藪と泥濘の連続だということを知った。

3年前の記憶は曖昧だがあらためて、このルートは藪と泥濘の連続だということを知った。

藪が道を隠しているため注意して歩かないとひどい目に遭う。

ルート上には木道が敷かれているが長年の雨雪で朽ち、役目を果たせなくなっている。

その木道が藪に隠れて見えないため不用意に足を載せたりすると滑って泥濘にはまったり、木道が泥濘の中に沈んでいたりしてどこを歩いていいのかわからないこともある。

大杉岳(1921m)に到着。

大杉岳(1921m)に到着。

展望はないので休まずに御池に向かう。

が、この辺りから右膝の外側が痛むようになってきた。

腸脛靭帯炎である。

管理人が長年かかえている持病のようなもので山行のブランクが長いと突然発症することがあるが今回は先日、ジムで痛めた左膝をかばうように歩いたために右膝に負担をかけてしまったのも一因。

今、この痛みを軽くする方法がないことは過去の経験で知っている。

できることはただひとつ。

右膝を曲げないで歩くことである。

そのためには左足は前方に向け(普通の向き)、右足は左脚と直角になるよう右に向けるという方法である。

こうすると痛みは出ない。とっても不自由でありますが。

大杉岳の山名板を写真に収め、ふと足下を見ると靴が泥だらけになっている。

大杉岳の山名板を写真に収め、ふと足下を見ると靴が泥だらけになっている。

泥濘を回避しながら歩いたつもりだったが1カ所、朽ちた木道でズルッと滑り片足を泥濘に落としてしまった。

ズボンの裾も泥はねでかなり汚れている。

泥はねはスパッツで防げるが夏は足が蒸れるので履きたくない。

ゴアテックスのスパッツとはいっても汗は逃げず、靴下を伝って靴の中がびしょびしょになってしまう。むしろズボンが汚れる方がマシだ。

ただ黙々と歩いているうちに深い樹林帯の前方が明るくなりアスファルトの道路が見えた。

ただ黙々と歩いているうちに深い樹林帯の前方が明るくなりアスファルトの道路が見えた。

バスターミナルのある御池に着いたのだ。

やれやれ、これで深い樹林帯と泥濘、そして腸脛靭帯炎から解放される。

ふ~、ようやくバスターミナルに着いた。

ふ~、ようやくバスターミナルに着いた。

推定20キロ、長かった~。

しかし、ここから路線バスで檜枝岐まで行って車を引き取る仕事が残っている。

山行はまだ終わってはいないのだ。

チケット売り場でバスの発車時刻を尋ねたところ、最終バスはすでに発車しているとのこと。

チケット売り場でバスの発車時刻を尋ねたところ、最終バスはすでに発車しているとのこと。

な、なんと、、、

今夜は野宿かい?

最終便は17時ころと思っていたがとんだ思い違いをしていたようだ。思い込みというヤツだ。

それは沼山峠と御池を結んでいるシャトルバスの最終時刻のことだったのかも知れない。

ここから歩いて駐車地まで戻ろうとすれば4時間はかかる。残された体力からしてそれはムリだ。

一瞬、目の前が暗くなったがよくよく尋ねると、最終バスは会津田島行きのバスのことを指していて、車を置いた場所すなわち、檜枝岐までのバスはあることがわかった。

管理人の尋ね方が悪かっただけだった。

これで野宿は避けられる。

ロッジ前の水道で泥だらけの靴を洗ってバスに乗り込んだ。

乗客は管理人ひとりだけだった。

ちなみに管理人が乗ったバスは16:50発の檜枝岐行きだが最終は17:10。

「駒ヶ岳登山口」でバスを降りたが今日の山行はこれで終わったわけではない。

「駒ヶ岳登山口」でバスを降りたが今日の山行はこれで終わったわけではない。

車を引き取りにこれから駐車地までの急斜面を20分かけて登らなくてはならない。

今日は右膝に腸脛靭帯炎を発症し、大杉岳以後、御池まで辛い思いをした。計画では明日は燧ヶ岳に登るつもりだったが断念せざるを得ないだろう。

車を引き取ったらまず、村営の温泉で汗を流そう。

その後、道の駅に移動して身体を休ませよう。

この時間、村にある2店の酒屋さんはすでに閉まっているはずだ。

クーラーボックスには家から持参した缶ビールと缶酎ハイが残っている。ぬるくはなっているが疲れた身体に冷たいもぬるいも関係ない。酔いに違いはないだろう。あぁ、早く飲みたい。

腸脛靭帯炎(別名:ランナー膝)のこと

管理人の腸脛靭帯炎との付き合いは長く、すでに10年以上になる。

一度発症すると登山を中断しなくてはならないほどの痛みとなり、とても辛い。

原因は膝の曲げ伸ばし角度が深かったり回数が多い登山やランニング、自転車を長時間続けることによると言われている。

膝の曲げ伸ばしの角度が浅い平坦路では発症しない。

痛みのメカニズム

膝を伸ばした状態で膝の外側を指でまさぐると2本の太い筋に触れる。

その膝頭に近い筋が腸脛靭帯と呼ばれている。

腸脛靭帯は直立静止の状態だと膝の外側に沿っているが、膝を曲げると膝頭が腸脛靭帯の位置よりも前に出て腸脛靭帯が三角形の底辺、膝頭が三角形の頂点という位置関係になる。

膝を元の位置に戻すと腸脛靭帯は膝の外側に沿う、この繰り返しによって腸脛靭帯に摩擦が生じてそれが過度になると炎症を起こし痛みが始まる。

原因(個人差はあると思うが)

同じ運動をしているのに発症する人、しない人がいるわけだが、管理人の場合は原因が2つ考えられる。

(1)加齢や運動不足で腸脛靭帯の柔軟性がなくなっていて膝の曲げ伸ばしの際に摩擦を吸収できない。

(2)同、大臀筋の柔軟性がなくなっていて腸脛靭帯が常に引っ張られた状態にある。その結果、上記1になる。

予防と発症時の対応

管理人のこれまでの経験で言えることとして、

(1)予防として、大臀筋(お尻)と大腿四頭筋(太もも)のストレッチを習慣化する。方法はいろいろあるので同じ症状でお困りの方はYouTubeが参考になるでしょう。

(2)山行中に発症したら、

・できるだけ膝を曲げないで歩くよう工夫する。

・ポールを使って膝への負担を減らす。

・平らな地面を見つけてお尻をつけて座る。痛む方の脚を反対の脚を跨ぐようにして交差させ、膝を胸に近づける。大臀筋が痛むがそれがストレッチされているしるし。

・腸脛靭帯と大臀筋をまさぐると痛むポイントが見つかるので、そこを圧迫して血流をよくする。