2020年8月18日(火) 曇りのち晴れ

昨日は爆風の中を安達太良山に挑み、命からがら下山したわけだが、同行したKさんとOさんには動じることなく、とても楽しんでもらえたようだ。さすが山おんな、ベテランらしい落ち着きぶりで難をのりきってくれた。

福島県を代表する山として昨日の安達太良山と磐梯山、会津駒ヶ岳と燧ヶ岳が挙げられる。 4座ともに深田久弥・日本百名山として人気が高い。

登りやすいし展望はいいし確かに楽しい山だ。

管理人は地元、日光の山を差し置いて、これら4座に登ることでその年の福島遠征の幕開けとしている。

しかし今年はコロナ禍で自制せざるを得なかったのと、恨めしい長梅雨で、3ヶ月もずれ込んでしまい今月3日の会津駒ヶ岳でようやく福島遠征の幕を開けた。

あと3座をいつにするかと気が急く中でKさんから安達太良山と磐梯山の情報提供を求められたのをいいタイミングととらえ、便乗する形で参戦したのが今回だった。

その2日目は宝の山、磐梯山だ。

標高は1816メートル、管理人がこよなく愛す日光の女峰山に比べればはるかに低いが、変化に富んだルートと火山特有の荒々しい山容、展望の良さは女峰山を凌ぐものがある。花が多いのも魅力だ。

今日はどんな宝物を贈ってくれるのだろうか、楽しみである。

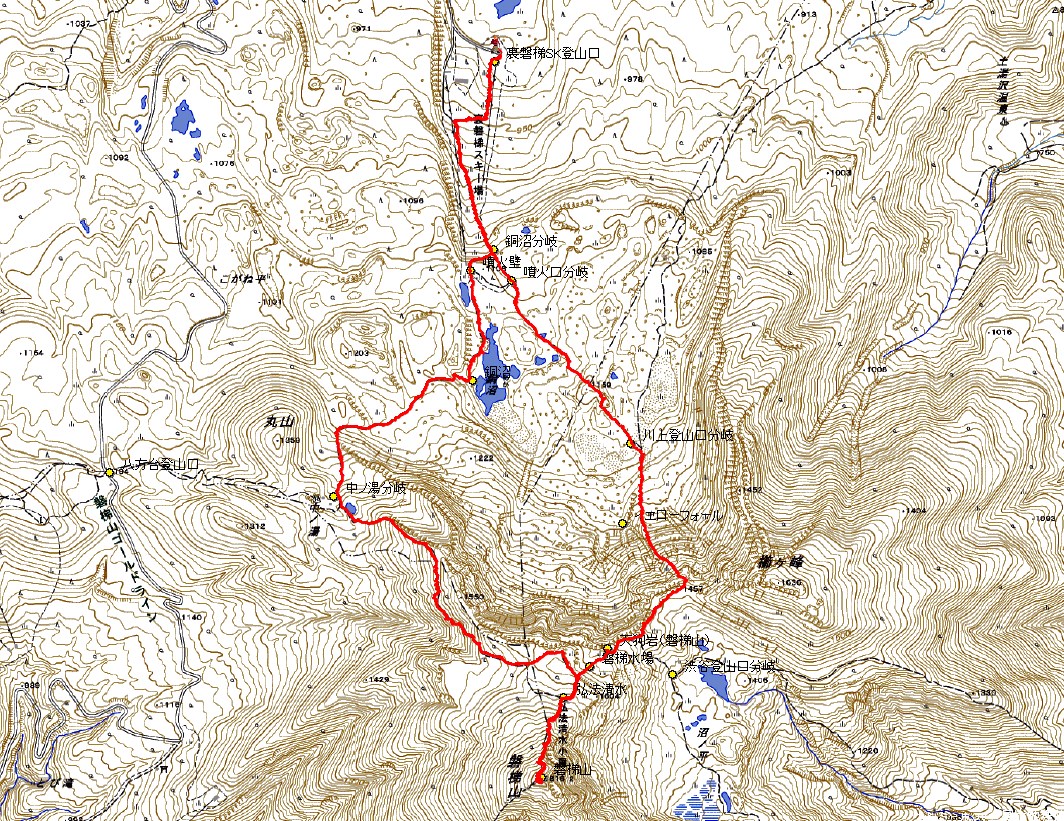

行程表(各地点は地理院地図と昭文社「山と高原地図」に基づく)

裏磐梯スキー場(6:42)~噴火壁分岐(7:11)~天狗岩三合目(8:54)~弘法清水(9:20)~磐梯山(9:51/10:55)~弘法清水(11:23/11:50)~銅沼(13:44/14:00)~裏磐梯スキー場(14:30)

・歩行距離:12.4キロ(GPSログをカシミール3Dで処理した値)

・所要時間:7時間48分(写真撮影と休憩を含む)

・累積標高:1213メートル(アップダウンのうち、上昇分の累積)

今朝も昨日と同じくカップうどんの朝食を食べ、車を駐めた道の駅裏磐梯から磐梯山の北玄関、裏磐梯スキー場に向かった。

今朝も昨日と同じくカップうどんの朝食を食べ、車を駐めた道の駅裏磐梯から磐梯山の北玄関、裏磐梯スキー場に向かった。

スキー客用の広い駐車場はシーズン終了後も磐梯山の登山者のために開放されている。

ここからしばらくの間、ゲレンデ歩きとなる。

昨日、安達太良山で一緒だったKさんとOさんは今日は磐梯山の西玄関、八方台登山口から登り始め、管理人とは山頂で出会ってこの場所に降りてくる予定になっている。

KさんとOさんは往復別ルートを歩くが、ここに車を置くことで管理人もまた往復別ルートを歩くことができる。

なにしろ磐梯山には東西南北に6つの登山口があるのだ。

上手く利用すれば年に6回、それぞれ別の登山口から登ることができるのが素晴らしい。

今朝調べた天気予報によると磐梯山は「てんくらA」すなわち、登山に好適とあった。

今朝調べた天気予報によると磐梯山は「てんくらA」すなわち、登山に好適とあった。

しかし、この時間は昨日の悪天候の影響が残っているのか厚い雲に覆われている。

まっ、雨の心配はないらしいので良しとしよう。

裏磐梯スキー場登山口はゲレンデ最下部の草地を上っていく。

裏磐梯スキー場登山口はゲレンデ最下部の草地を上っていく。

少し歩くと右に別のリフトがかかっているので移動すると登山道が明確になる。

ゲレンデ内に咲くヨツバヒヨドリ。

ゲレンデ内に咲くヨツバヒヨドリ。

アサギマダラが好んで吸蜜する花だ。

振り返ると桧原湖が見えるが、標高を上げるにつれて裏磐梯の池沼群がより多く見えてくる。

振り返ると桧原湖が見えるが、標高を上げるにつれて裏磐梯の池沼群がより多く見えてくる。

冬であればこの景色を眺めながら滑降するいいスキー場なのであろう。

深夜、車を駐めた道の駅裏磐梯はとても激しい雨に見舞われ、その音で眠りから覚めた。

深夜、車を駐めた道の駅裏磐梯はとても激しい雨に見舞われ、その音で眠りから覚めた。

雨は明け方には止んだが山のコンディションが心配になった。

管理人が今日の磐梯山登山の起点とする裏磐梯スキー場はある地点までスキー場内の草地を歩くわけだが、過去の経験で雨の直後はこの草地は水路と化しその中を歩くのが必至であることを知った。

そのため今日は歩き始める前にスパッツを装着し、靴の中への水の浸入を防ぐようにした。

登山道はゲレンデの途中で分岐する。

登山道はゲレンデの途中で分岐する。

樹林帯に入っていくと「小磐梯山」が大爆発を起こしてなくなったその跡に行く。

地図に描かれた噴火口、噴火壁という場所だ。

このままゲレンデを上がっていくと銅沼(あかぬま)という実に美しい場所に行く。

Kさん、Oさんには是非とも銅沼を見て欲しいので管理人は往きに噴火口を経由して磐梯山に登り、帰りにKさん、Oさんとともに銅沼に立ち寄る計画だ。

どちらに進んでも磐梯山までの時間はそれほど変わらない。

どちらに進んでも磐梯山までの時間はそれほど変わらない。

葉脈がハッキリした大きな葉っぱの特徴からフユイチゴと思うのだが、フユイチゴは文字通り、冬になって実が成ると図鑑にある。

葉脈がハッキリした大きな葉っぱの特徴からフユイチゴと思うのだが、フユイチゴは文字通り、冬になって実が成ると図鑑にある。

とするとこの苺はなんなんだろう?

このルートは日本庭園を思わせる風情があって管理人のお気に入りだ。

このルートは日本庭園を思わせる風情があって管理人のお気に入りだ。

シラタマノキ

シラタマノキ

裏磐梯には「小磐梯山」が噴火した際に大量の土石流が流れ込み、その結果、大小数十もの池沼が出来たそうだ。

裏磐梯には「小磐梯山」が噴火した際に大量の土石流が流れ込み、その結果、大小数十もの池沼が出来たそうだ。

五色沼のようにそれぞれに名前がついているのもあれば無名のもある。

ここのは無名だが近くまで行く人がいるのであろう、踏跡ができていた。

樹林帯の終わりに差しかかると噴火壁が見えてくる。

樹林帯の終わりに差しかかると噴火壁が見えてくる。

「小磐梯山」が吹き飛んだ跡である。

樹林帯が終わるとそこが噴火口。

樹林帯が終わるとそこが噴火口。

荒涼としていて昔、ここに大きな山があったことなど想像できないほどだ。

噴火口が終わると再び樹林帯に突入する。

噴火口が終わると再び樹林帯に突入する。

遠目にカニコウモリかなと思って近づくと花はまったく違うし、葉っぱも違う。

遠目にカニコウモリかなと思って近づくと花はまったく違うし、葉っぱも違う。

ただいま取調中。

傾斜はこの辺りから急になり、足が重く感じられる。

傾斜はこの辺りから急になり、足が重く感じられる。

咲いたばかりでとてもきれいなウメバチソウ

咲いたばかりでとてもきれいなウメバチソウ

ヤマハハコ

ヤマハハコ

ツリガネニンジンとは花の付き方が違うからソバナかヒメシャジンのどちらかになろうが画像を見ただけでは判然としない。もう少し詳しく見ておくべきだった。

ツリガネニンジンとは花の付き方が違うからソバナかヒメシャジンのどちらかになろうが画像を見ただけでは判然としない。もう少し詳しく見ておくべきだった。

余りにも暑いので花の写真を撮った場所でひと休み。

余りにも暑いので花の写真を撮った場所でひと休み。

振り返ると高度がずいぶん上がったことに気づく。

桧原湖がより鮮明に見えるようになり、銅沼も望める。

うっとりするほどの雄大な光景だ。

急傾斜の樹林帯を抜け出すとそこは1457ピーク。

急傾斜の樹林帯を抜け出すとそこは1457ピーク。

ここからは見通しのいい稜線上を歩ける。

アップダウンもないから一息つける。

山頂まで1.3キロとある。

山頂まで1.3キロとある。

あと1時間ちょっとかな?

振り返って魅力的な櫛ヶ峰を見上げる。

振り返って魅力的な櫛ヶ峰を見上げる。

立入禁止となっているが昨年は登っている人を見た。

でもこの左右に切れ落ちた尾根はとても歩く気にはなれない、管理人は。

雲がかかって山頂が見えない磐梯山に向かって進む。

雲がかかって山頂が見えない磐梯山に向かって進む。

ホタルブクロをたくさん見た。

ホタルブクロをたくさん見た。

磐梯山の東に位置する2つの池沼。

磐梯山の東に位置する2つの池沼。

澁谷登山口ルートにある池沼であろう、いつかは歩いてみたい。

シロヨメナ

シロヨメナ

トモエソウ

トモエソウ

ノリウツギ

ノリウツギ

コバギボウシ

コバギボウシ

オオバセンキュウかな?

オオバセンキュウかな?

ここで八方台から来て山頂に向かう道と合流する。

ここで八方台から来て山頂に向かう道と合流する。

ここ一帯が地図にあるお花畑だ。

ツリガネニンジン、ソバナ、ヒメシャジン。

ツリガネニンジン、ソバナ、ヒメシャジン。

このどれも、見分けがつかないくらい似ているためよく見極めないと名前が特定できないのが悩ましい。

これは花が階段状にひとつずつ付くからツリガネニンジンではない。

葉柄がほとんどないからソバナではない。

という消去法からいくと残るはヒメシャジンということになるが自信なし。

磐梯山の麓、弘法清水小屋に着いた。

磐梯山の麓、弘法清水小屋に着いた。

小屋と名前が付いているが山小屋ではなく、売店である。

なめこ汁が名物。

朝、早いせいか営業しているようには見えない(下山時にわかったが現在、改装中だった)。

こちらは岡部小屋。

こちらは岡部小屋。

営業中になっていた。

磐梯山へはここを左(ポリバケツが見えるところ)に入っていく。

山頂まであと500メートル。

山頂まであと500メートル。

この500メートルが身体に堪えた。

なにしろ急傾斜が山頂まで続いているのだから。

ここのウメバチソウも美しかった。

ここのウメバチソウも美しかった。

弘法清水から山頂まで、標識にあったとおり500メートルの登山道には花が結構多く、楽しめる。

傾斜が急で息切れするほどだがこれら花のおかげで助かっている。

視界が開けたところでひと休みして山頂を眺める。

視界が開けたところでひと休みして山頂を眺める。

東方面の眺め

東方面の眺め

わずか500メートルの区間だが急登を強いられる。

わずか500メートルの区間だが急登を強いられる。

ウスユキソウ属の種類は多く、管理人はまだすべてを見分けることができない。

ウスユキソウ属の種類は多く、管理人はまだすべてを見分けることができない。

「尾瀬植物手帳(TBSパブリッシング)」によれば、これは葉っぱの特徴からミネウスユキソウになると思う。

ちなみに花弁のように見えるのは葉っぱの一種で、花は中央にまとまっている丸い粒。

山頂は目の前。

山頂は目の前。

ここに来たら先ず、南に広がる雄大な景色を眺めなくちゃね。

ここに来たら先ず、南に広がる雄大な景色を眺めなくちゃね。

晴れていれば大~きな猪苗代湖が見える。

日本で4番目に大きな湖だそうだ。

雲が切れるまで山頂で粘ったが猪苗代湖の眺めはこれが限度だった。

雲が切れるまで山頂で粘ったが猪苗代湖の眺めはこれが限度だった。

山頂で昼メシを食べているとKさんとOさんも上がってきたのでおふたりは昼食。

山頂で昼メシを食べているとKさんとOさんも上がってきたのでおふたりは昼食。

それから山頂から一段下がった山名板へ降りた。

360度の展望(というわけにはいかなかったが)を楽しみ、山頂にいあわせた登山者とおしゃべりし、降りることにした。

360度の展望(というわけにはいかなかったが)を楽しみ、山頂にいあわせた登山者とおしゃべりし、降りることにした。

花はダイモンジソウ。

岡部小屋で昼食となった。

岡部小屋で昼食となった。

窓際に陣取り、名物のなめこ汁を味わう。

実にゆったりした時を過ごした。

実にゆったりした時を過ごした。

でもまだ12時前。

これが福島の山の良さであろうと思う。

背を押されるようにして下山する必要がないのが安達太良山、磐梯山なのである。

なぜかといえば時間が読めるからだ。

これから中ノ湯温泉跡、銅沼を経由して車を置いた裏磐梯スキー場に向かって下山するが、管理人には周回コース、KさんとOさんには中ノ湯温泉跡から先が周回コースとなる。

これから中ノ湯温泉跡、銅沼を経由して車を置いた裏磐梯スキー場に向かって下山するが、管理人には周回コース、KさんとOさんには中ノ湯温泉跡から先が周回コースとなる。

これはシロバナニガナかな?

これはシロバナニガナかな?

お花畑を一周するルートが終わり、これから中ノ湯温泉跡へ向かう。

お花畑を一周するルートが終わり、これから中ノ湯温泉跡へ向かう。

モミジカラマツ

モミジカラマツ

樹林帯のルートだが時折、展望が開けて裏磐梯の景色が広がる。

樹林帯のルートだが時折、展望が開けて裏磐梯の景色が広がる。

実に歩きやすい道。

実に歩きやすい道。

銅沼はほぼ満水状態だった。

銅沼はほぼ満水状態だった。

いや~、うっとりするほどのいい眺め!

山に湖や池沼、沢があるのはいいもんです。

高度を下げるとスキー場の華練度となり、今日の山行も終わってしまう。

高度を下げるとスキー場の華練度となり、今日の山行も終わってしまう。

これで終わってしまうのかと思うと残念な気持ちだが 、7時少し前から(KさんとOさんは8時から)上り始めてこの時間に下山でき、しかも見どころが多いというのだからこの山がどれほど多くの人に愛されているかがわかるというものだ。

これで終わってしまうのかと思うと残念な気持ちだが 、7時少し前から(KさんとOさんは8時から)上り始めてこの時間に下山でき、しかも見どころが多いというのだからこの山がどれほど多くの人に愛されているかがわかるというものだ。

KさんとOさんは自宅に戻るため猪苗代駅まで送って別れ、管理人は道の駅猪苗代に移動して今夜の宿泊地とした。

KさんとOさんは自宅に戻るため猪苗代駅まで送って別れ、管理人は道の駅猪苗代に移動して今夜の宿泊地とした。

背景の山はもちろん磐梯山。